[ 주소의 용도 ]

지번 주소를 쉽게 바꾸면, 토지 소유자가 자기 소유의 토지가 실제로 어떤 것인지 입증하기 어려워지며, 큰 혼란을 초래하게 된다

⑤ 토지를 표시하려면 주소가 필요하다

주소가 평면으로서의 공간을 특정한다는 것은 그 공간의 소유자를 지정해 주는 기능과 직접적으로 연결된다. 토지를 놓고 생각해 보자.

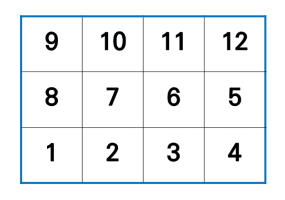

<그림1> 토지 지번 부여 예시 1

그림처럼 구획된 필지가 있다고 하자. 구역을 분할하고, 구분선을 그어 경계를 만들어서 분할된 각각의 칸(토지)에 번호를 부여해주면, 번호만으로 소유자를 명쾌하게 규정할 수 있다. 지번 주소는 기본적으로 토지의 소유 관계를 규정하는 주소 체계다.

그렇기 때문에 지번 주소는 함부로 바꿔서는 안 된다. 동의 명칭이나 지번을 행정 편의를 위해 쉽게 바꿔 버리면, 토지 소유자가 자기 소유의 토지가 실제로 어떤 것인지 입증하기 어려워지며, 큰 혼란을 초래할 것이다.

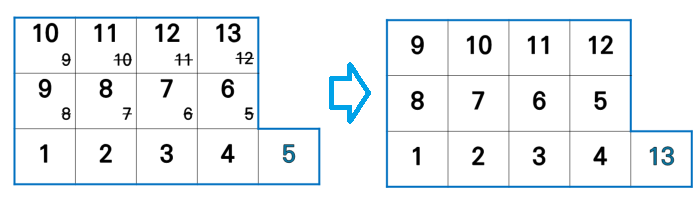

<그림1> 토지 지번 부여 예시 2

왼쪽 그림처럼 4번 옆에 한 칸이 늘어났다고 하자. 토지가 새로 생긴 것이다. 그런데, 4번 옆이라고 5번이라고 하면, 기존의 5~12번을 모두 바꿔야 하고, 그로 인해 혼란과 불편이 생긴다. 따라서, 오른쪽 그림처럼, 새로 만들어지는 토지에는 인접한 다른 토지와 무관하게 새롭게 번지를 부여해야 한다. 한 구역에 나란히 존재하는 토지라도 지번 주소가 불규칙적으로 매겨져 있는 이유가 바로 이 때문이다.

기존 필지를 분할해서 각각의 필지에 새롭게 번호를 붙이는 경우에는 부번을 부여하기도 하지만(‘4-1번지’ 같은 형태), 완전히 새롭게 번호를 부여할 수도 있다.

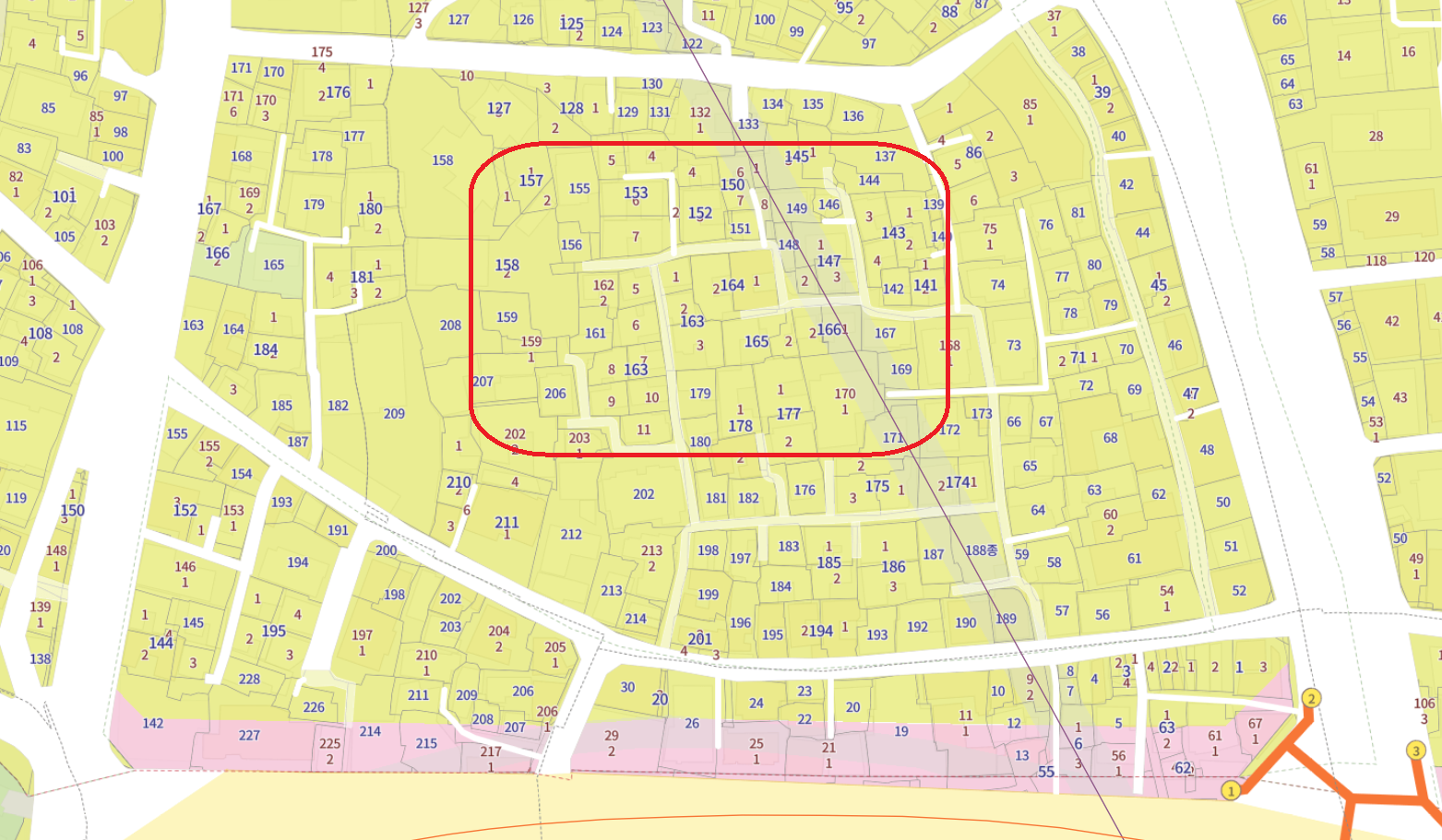

<그림3> 서울시 종로구 체부동 일대 지적도(네이버지도)

위의 지도는 현재 대한민국에서 사용하는 지적도(서울시 종로구 체부동 일대)다. 숫자 중 파란색이 지번(본번)이고 보라색이 기존 필지를 분할하면서 만들어진 부번이다. 전체적으로도 그렇지만, 특히 중앙 부분을 보면, 인접한 토지에 순차적으로 부여된 지번과 불규칙하게 부여된 지번, 필지[1]를 분할하면서 만들어진 부번이 복잡하게 뒤섞여 있다.

지번 주소의 이러한 비유연성, 지도 상에서의 불규칙성은 불가피하면서도 다른 문제를 낳는다.

(다음 글에서 계속)

[1] 필지란 지적공부(토지대장, 임야대장 등)에 등록되는 토지의 기본 단위로, 하나의 지번이 붙는 토지 구획을 가리킨다.