[ 주소의 용도 ]

주소는 관점 혹은 쓰임새에 따라 대비되는 두 가지 구조를 가지고 있다

찾아갈 장소의 위치를 특정하기 위한 것, 점유하는 공간을 특정하기 위한 것

④ 지번 주소와 도로명 주소

국가와 사회가 조직화되고, 행정-사회질서가 정교해지는 과정은 주소의 체계화, 고도화 과정과 밀접하게 연관되어 있다. 주소란 문명화의 기반이자 상징적인 산물이다. 그러니 현대인이 향유하는 문명의 기반 중 하나가 주소라고 해도 결코 지나치지 않을 것이다.

그런데, 갑자기 자기 주소를 기억하고 사용하는데 – 그렇지 않은 사람도 있겠지만 – 꽤 불편함을 느끼게 되었다. 지번 주소와는 별도로 도로명 주소가 또 있기 때문이다. (도로명 주소를 공식적인 법정 주소로 사용하기 시작한 것이 2014년이다.)

<그림1> 도로명주소(출처: <정책브리핑>)

아래 사진은 거리에서 흔히 볼 수 있는 주소표지판이다. 왼쪽에 크게 보이는 ‘왕십리로4길’로 시작하는 주소가 도로명 주소, 오른쪽 사진에 있는 ‘성수동1가’로 시작하는 주소는 지번 주소다. 즉, 이 주소 표지판에는 한글과 영어로 된 도로명 주소와 우편번호, 그리고 지번 주소까지 모두 함께 표시되어 있다.

<그림2> 흔하게 볼 수 있는 주소표지판

도대체 왜 우리에게는 주소가 두 가지나 필요한 것일까? 주소가 관점 혹은 쓰임새에 따라 대비되는 두 가지 구조를 가지고 있기 때문이다. 하나는 어떤 위치를 특정해서 그 장소를 찾아가는데 도움이 되도록 하는 것으로, 동적인 면을 중심으로 위치를 파악하는 것이다. 또 다른 하나는, 무언가 혹은 누구가가 존재하는 곳, 즉 점유하는 공간을 특정하기 위한 것으로, 정적인 면을 중심으로 위치를 파악하는 것이다.

도로명 주소라고 하면 길게 뻗은 도로를 따라 늘어선 건물들에 식별 번호를 부여하는 동적인 성질이 강조되며, 지번 주소라고 하면 면적을 분할하여 주소를 부여하는 평면적인 성질이 강조된다.

주소의 이러한 대비되는 특질을 알파벳 문화권과 한자 문화권의 차이와 연관시켜 보는 시각도 있다. 알파벳은 일렬로 늘어놓는 방식으로 글자를 쓴다. 마치 글자가 도로를 따라 늘어서는 것처럼.

A.I.로 생성한 이미지

주소를 뜻하는 영어 단어는 address다. 이 단어는 라틴어에서 방향을 나타내는 접두사 ad- 와 곧은, 바른의 뜻을 가지는 dīrēctus가 결합되어 현대 영어에서 address로 정착되었다고 한다. dīrēctus는 안내하다, 방향을 잡다라는 동사 directiare의 과거분사형이다. 주소(address)라는 단어 자체가 어딘가를 ‘향해 안내한다’는 동적인 방향성을 가지고 있는 것이다.

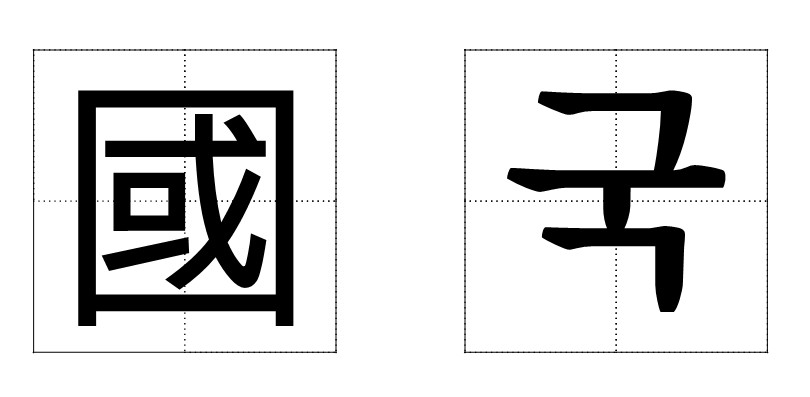

한자 문화권에서는 주소라는 말이 어떤 의미를 가질까? 주소(住所)라는 단어를 한자로 풀어보면 머무르는 곳이라는 뜻이다. 동적인 방향성보다는 정적인 면으로서의 성격이 도드라진다.

문화적으로도 한자는 면을 구성하는 방식으로 글자를 쓴다. 먼저 가상의 사각형 틀을 설정하고, 면을 분할하여 기본적인 필획인 점과 선을 공간에 어떻게 배치할지 구상해야 한다. 부수나 머리, 받침이 있는 복잡한 한자도 면을 좌우로 나누거나, 상하로 나누거나, 안팎으로 나누어 배치하는 방식으로 면을 구성한다.

한글의 경우도 마찬가지다. 한글은 자음과 모음이 따로 있는 음소 문자이지만, 글자를 쓸 때는 로마자처럼 나열하지 않고 음절단위로 모아 쓴다. 하나의 글자가 하나의 음절을 나타내며, 음절을 나타내는 글자는 초성-중성-종성의 구조로 조합된다. 사각의 틀 안에 면을 분할하여 모아쓰는 방식이며, 이러한 점에서 한자와 마찬가지다. 글자를 인식하고 쓰는 과정에서 공간적인 지각 능력이 매우 중요하다.

이처럼 알파벳의 선형적인 사고 방식과 한자문화권의 공간적인 사고 방식에는 분명 차이가 존재한다. 이 차이가 주소를 보는 시각에도 영향을 미쳤다는 것인데, 어쨌든 주소는 이 두 가지 성질과 기능을 모두 포함하고 있기에 우리의 주소가 도로명 주소와 지번 주소, 두 가지 체계를 가지게 된 것이다.

(다음 글에서 계속)