[ 당신이 사는 곳은 어디입니까? ]

주소는 단순한 위치 정보를 넘어서 개인의 사회적, 경제적인 지위와 정체성을 나타낸다

주소는 계급을 나타낸다

③ 공간의 차별성과 계급성

호주통계청(ASB)은 호주 내 각 지역의 사회·경제적 수준(상대적 우위 또는 열위)을 평가하고, 서로 비교할 수 있는 <지역별 사회∙경제적 지수(Socio-Economic Indexes for Areas: SEIFA)>를 개발했다.

이 지수는 5년마다 실시되는 인구센서스를 토대로, 가구소득, 주택, 가구 내 노동인구 비율, 학력 수준 등의 변수를 이용해서 산출한 지표로, 이 지수를 이용해서 광역 행정구역부터 읍/면/동 구역보다 세밀한 블록까지, 5개 층위의 단위로 지역 분석을 수행한다.[1]

<그림1> 호주 론서스턴(Launceston) 시 기초구역 단위(SA1) 지역 분석 지도

위의 그림은 호주 북부 태즈매니아 지역의 론서스턴(Launceston) 시를 가장 작은 불록 단위(SA1)에서 <지역별 사회∙경제적 지수>의 ‘사회·경제적 유·불리 지수(IRSAD)’에 따라 10단계로 구분하여 지도에 표시한 것이다.

같은 색으로 표시된 블록에 속한 가구는 가구 소득이나 보유 자산, 학력이 비슷한, 따라서 소위 말하는 생활 수준이 비슷한 가구라고 추정할 수 있다. 개인이 속한 공간이 개인의 정체성을 규정하고 있는 것이다.

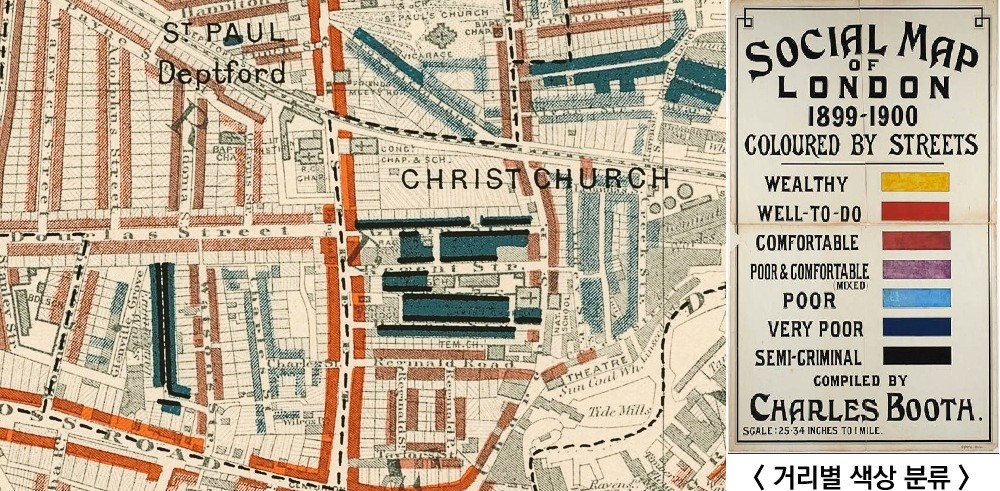

이처럼 사람들이 어디에서 사는지에 따라 사람들을 분석하는 지리인구통계분석의 선구는 1886년에서 1903년 사이에 찰스 부스(Charlse Booth)가 수행한 런던 시민의 삶과 생활 조건에 대한 조사라고 할 수 있다. 부스는 런던의 이스트 엔드로부터 시작해서 런던 각 지역에 대한 지역 조사를 수행하여 몇 차례 지도와 책으로 발표하였고, 1903년에는 조사 내용을 총정리하여 지도 세트가 포함된 총 17권의 방대한 분량의 책 『런던 사람들의 생활과 노동(Life and Labour of the People in London)』을 출판했다.[2]

12장으로 제작한 <런던 빈곤을 설명하는 지도(Map Descriptive of London Poverty, 1898-9)>는 런던을 12개의 지리적 구역으로 나누고, 주민들의 소득, 종교, 주거 형태 등을 기준으로 7개의 색으로 구분해서 거리(street)에 표시했다.

<그림2> <빈곤 지도> 중 런던 사우스 이스턴 지구의 Deptford 지역

위의 그림은 <런던 빈곤 지도> 중 사우스 이스턴(South-Eastern) 지구의 뎁트포드(Deptford) 지역 지도다. 부스가 분류한 기준에 따른 부유층(WELL-TO-DO: 빨간색)과 중산층(COMFORTABLE: 주홍색), 극빈층(VERY POOR: 감청색)과 준범죄자층(SEMI-CRIMINAL: 검정색) 등의 거주지역이 거리(street) 별로 형성되어 있는 것을 볼 수 있다.

당시 런던의 사우스 이스턴은 산업화와 도시화의 영향으로 급속히 성장하던 지역이었다. 부스의 빈곤 지도는 화려한 도시의 이면에 숨겨져 있던 노동자들의 현실과 빈곤의 구조적인 문제를 드러냈다. 특히, 런던이라는 도시 안에서의 공간적인 불평등이 런던의 북쪽 지역-남쪽 지역처럼 큰 공간적인 단위로 나타날 뿐 아니라, 거리별로 미시적으로도 발생하고 있었다. 부스의 빈곤 지도는 공간의 차별성과 계급성을 지도를 통해서 시각적으로 보여주고 있다.

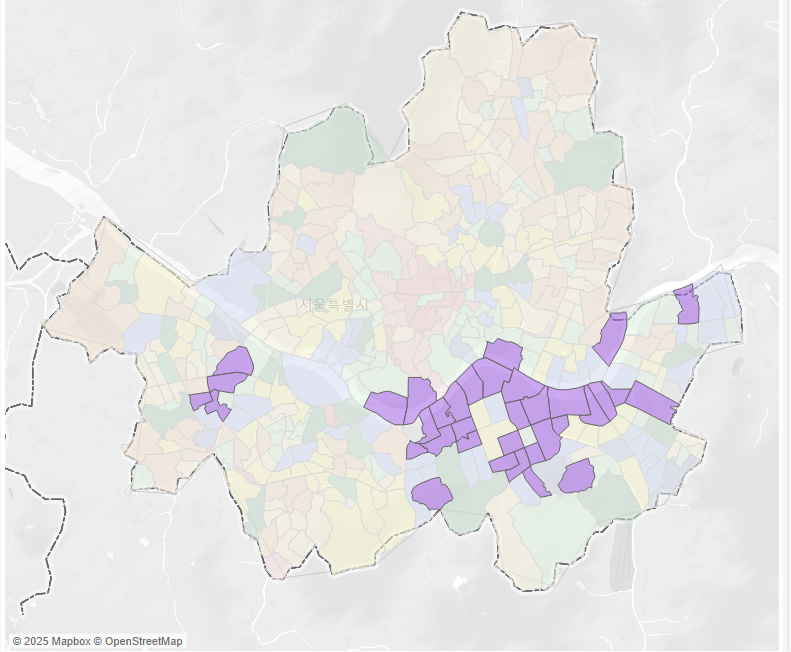

이것은 대한민국에서도 마찬가지다. 본사 지디케이에스에서는 가구 소득, 주택, 가구 내 인구비율 등을 주요 변수로 해서 <행정동 군집분석>[3]을 수행했다. 아래 그림은 서울 지역의 고소득핵가족 클러스트를 지도에 표시한 것이다.

<그림3> 행정동 군집분석 결과로 본 서울시 고소득핵가족 클러스터(made by tableau)

소위 강남3구와 ‘마용성’이 동일한 특성을 가진 지역으로 묶인다. 비슷한 소득 수준과 연령 집단이 ‘끼리끼리’ 모여 산다.

인터넷 커뮤니티에서 유명세를 탄 ‘2025년 서울 부동산 계급도’[4]는 아예 노골적이고도 신랄하다.

<그림4> 2025 서울 부동산 계급도

부동산(특히 아파트) 가격 지표에서 비롯된 소위 ‘노도강(노원∙도봉∙강북)’이니 ‘마용성(마포∙용산∙성동)’이니 하는 신조어 역시 공간의 차별성과 계급성을 잘 드러낸다고 할 수 있다.

거주지를 통해 그 사람의 자산 수준과 그를 뒷받침하는 소득 수준을 파악할 수 있고, 또 이를 기반으로 하는 여타 사회적이고 문화적인 생활 양태를 가늠할 수 있게 되었으니, ‘어디에서 사세요?’라고 묻는 것이 결례가 되었다.

(다음 글에서 계속)

[1] “Understanding Regional Data: Socio-Economic Indexes for Areas (SEIFA)”, Bureau of Communications, Arts and Regional Research, https://www.infrastructure.gov.au/sites/default/files/documents/bcarr-understanding-data-series-seifa.pdf.

[2] 이에 대한 보다 상세한 내용은 본 지디에스케이 블로그 「Charlse Booth의 런던 빈곤지도」를 참고하기 바란다.

[3] <대한민국 행정동 군집분석>, 지디에스케이, https://public.tableau.com/app/profile/heejo.shin/viz/_17300903403820/01_

[4]「2020 VS 2025… 서울 부동산 계급도 어떻게 바뀌었나」, KT 에스테이트, https://v.daum.net/v/Xzf9EcbYlu. 「2025부동산계급표」의 원저작자는 ‘블로거 슥슥’으로 알려져 있다.