[ 주소는 언제부터 있었을까? ]

오래된 도시 파리는 구불구불하고 이러저리 난 골목길로 유명했다

그 거리와 건물을 일목요연하게 정리하기 위해 파리 시내의 모든 건물에 일련번호를 부여하는 방안을 고안해냈다

⑪ 최초의 주택번호 – 프랑스 파리

1499년 파리에서는 큰 홍수가 나서 센 강의 시테섬을 잇던 노트르담 다리가 무너졌다. 파리 시는 이 다리를 석재로 다시 재건하고는 그 위에 주택을 건설했다.

<그림1> Antoine Aveline, <1507년에 베로나 출신 장 쥬쿤두스 수도사의 지도 아래 건설된 노트르담 다리의 전경과 투시도(Veüe et perspective du pont Notre Dame batie en 1507 sous la conduite de Jean Jucundus Cordelier natif de Verone)>, Musée Carnavalet, Histoire de Paris).

위의 그림은 당시 다리 위 주택을 그린 것인데, 1513년에 실제로 완공된 주택은 총 68채로 가운데 도로가 그림보다 훨씬 협소했고, 주택들도 폭이 좁았다고 한다.

문제는, 그림에도 보이듯이, 다리 위의 모든 주택의 외관이 동일했다는 것이다. 각각의 주택을 특정할 수 없었고, 다리 위 집 중의 하나라고 하기에는 주택이 너무 많아 찾기가 힘들었다. 그래서 도입된 아이디어가 주택에 번호를 붙이는 것이었다. 이것이 주택에 번호를 부여한 최초의 사례라고 한다.[1]

하지만, 일반적으로 사람들은 자기 집에 번호 붙이는 것을 반기지 않았다. 대신 저택에 이름을 붙이거나 독특하고 개성적인 외관으로 식별하기를 원했다. 입구에 특이한 모양의 등을 달거나 인상적인 장식물을 설치하거나 했다.

그러다가, 1768년에 프랑스의 왕 루이15세가 파리 외곽의 모든 저택에 번호를 부착하라는 칙령을 내렸다. 민간 주택을 활용해 군대를 주둔시키려는 계획의 일환이었는데, 군수 및 병참 업무를 체계적으로 처리하려면 건물을 식별하는 게 필요했기 때문이었다.

18세기 중반은 전 유럽에 계몽주의가 활발하게 전개되던 시기였고, 이에 영향을 받아 백과사전류가 많이 만들어지던 시기였다.

당시 파리는 상공업의 발달과 인구 증가로 무질서하게 도시가 팽창하고 있었다. 이로 인해 골머리를 앓던 파리의 경찰관 프랑수아 자크 기요테(François-Jacques Guillotte)는 파리의 모든 것에 번호를 붙여서 카드 인덱스 시스템으로 관리하는 방안을 제안했다.

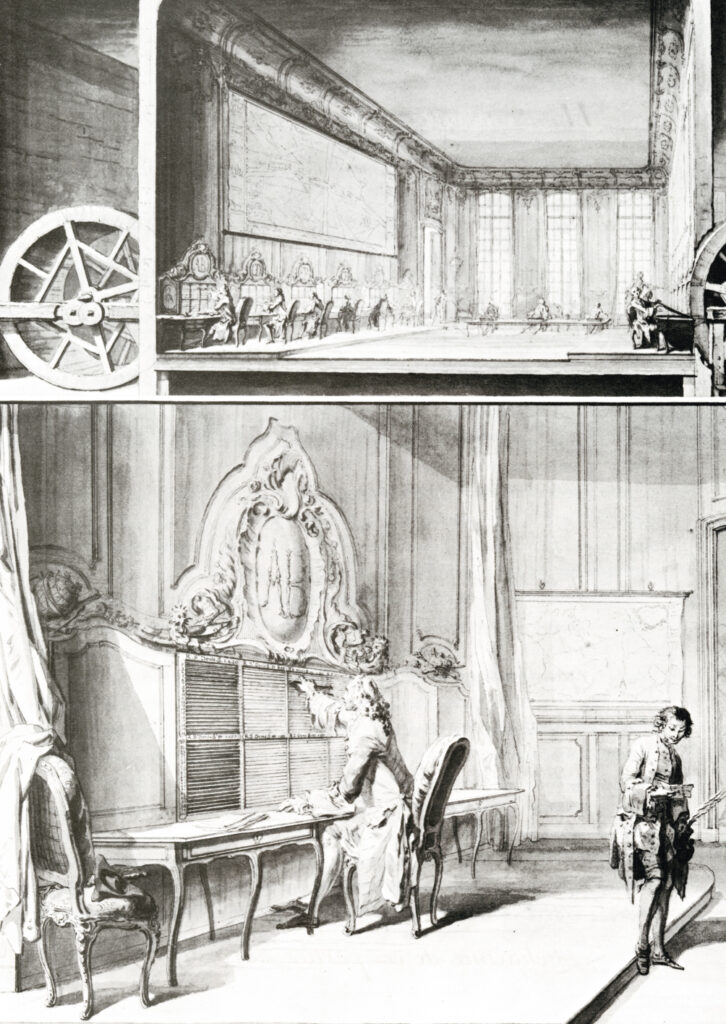

<그림2> 모든 정보를 보관하는 <문서보관실>을 묘사한 그림

위의 사진은 그의 제안서에 포함된 삽화다.[2] 그의 구상은 건물 뿐만이 아니라, 말과 마차, 가로등 등 말 그대로 모든 것에 번호를 붙이고, 이를 문서로 기록해서 거대한 문서보관실에서 체계적으로 관리하는 것이었다. 이러한 구상은 주소의 본질적인 측면을 잘 보여준다. 주소는 통제와 관리의 필요 때문에 만들어진 것이었다. 그의 제안이 받아들여지지는 않았지만, 그 일부는 얼마 지나지 않아 현실화되었다.

1799년 파리의 출판사와 편집자들은 뒤죽박죽인 파리의 모든 정보를 담는 실용서인 <파리 연감(Almanach de Paris)>의 출판을 기획했다. 여기에는 파리의 모든 거리와 행정 및 공공기관의 위치와 연락처, 상점 및 시장 정보, 문화 행사와 역사적인 정보, 예술가 및 유명인에 대한 정보까지 모든 것을 망라해 담을 예정이었다.

<그림3> 1799년 파리 시가지 지도 (출처: 프랑스 국립도서관 디지털 도서관BnF Gallica)

그런데, 오래된 도시 파리는 구불구불하고 이러저리 난 골목길로 유명했다. 그 거리와 건물을 일목요연하게 정리하는 것은 너무나 힘든 일이었다. 편집인을 맡은 마랭 크렌펠트 드 스토르크스(Marin Kreenfelt de Storcks)는 파리 시내의 모든 건물에 일련번호를 부여하는 방안을 고안해냈다. 그는 편집자들과 함께 직접 나서서 건물에 번호를 붙여나갔다. 이때 그가 택한 방법은 거리 한쪽 끝에서 시작해서 한쪽 면의 모든 건물에 번호를 붙이며 끝까지 갔다가 돌아오면서 반대측 면의 건물에 번호를 붙이는 말발굽 형태(‘시계방향’ 방식이라고도 한다)였다.[3]

이렇게 모든 건물에 번호를 부여하자, 정부에서는 감시와 행정 관리에 효율적이라는 것을 깨닫고 이를 그대로 사용했다. 하지만 번호 부여가 법률적으로 혹은 공식적으로 이루어진 것이 아니었기에 사람들이 마음대로 번호를 써서 붙이는 일이 일어났다. 1번을 사용하는 사람들도 많았고 자기가 좋아하는 숫자를 자기 집 번호로 이용하기도 했다. 중간에 번호가 빠지거나 순서가 뒤죽박죽 되자 오히려 혼란을 초래했다.

<그림4> 프랑스 파리의 집 번호(house number). 한 거리나 지역 내에서 각 건물을 구별하기 위해 고유의 숫자인 집 번호를 부여한다.(출처: Wikimedia Commons)

프랑스 혁명 이후 권력을 잡은 나폴레옹은 1805년 주소 정비에 나서 도로 좌우에 순서대로 홀수 짝수를 붙이는 방식을 도입했고, 프랑스는 근대적인 주소 체계로 전환했다.[4]

(다음 글에서 계속)

[1] “The rough history of Notre-Dame bridge”, Un jour de plus à Paris, https://www.unjourdeplusaparis.com/en/paris-insolite/pont-notre-dame-histoire.

[2] “The Paperholder”, in: M. Guillauté, Mémoire sur la Réformation de la Police, soumis au roi en 1749. Pierre-Yves Lacour, La République naturaliste, <OpenEdition Books>, 2014. 에서 재인용.

[3] Thierry Depaulis, “보주아, 알려지고 알려지지 않은 판 제작자(4부이자 마지막 부)(Vaugeois, tabletier, connu et inconnu (4e et dernière partie))”, Le Vieux Papier, pp.2-3. https://www.levieuxpapier-asso.org/wp-content/uploads/2019/01/VAUGEOIS-LVP-424.pdf

[4] Geri Walton, “Dwelling Numbers in Paris in the 1700 and 1800s”, geriwalton.com, 17 May. 2017, https://www.geriwalton.com/dwelling-numbers-in-paris-1700-1800s/. Accessed 19 June 2025.