[ 주소는 언제부터 있었을까? ]

고대부터 국가 운영의 근간이 되는 것은 징병과 조세였다

세금을 걷고, 병사를 징집하기 위해서 국가는 인구와 토지를 파악해야 했다

⑦ 주소와 호적제도

국가 운영의 근간이 되는 것은 징병과 조세다. 세금을 걷고, 병사를 징집하기 위해서 국가는 인구와 토지를 파악해야 한다. 근대 국가가 발달하기 훨씬 이전부터 국가는 주소를 기반으로 하는 인구조사를 시행해 왔다. 그것이 바로 호적 제도다. 호적 제도란 호주(戶主)를 기준으로 한 집에 속하는 사람의 신분에 관한 사항을 공문서로 기록하여 관리하는 제도다.

호적 제도의 가장 오래된 역사는 기원전 11세기경으로 올라간다. 중국 상(商)나라 때 호적 제도를 실시했다는 기록이 있다. 상시적으로 전쟁을 치뤄야 했던 춘추전국 시대를 거쳐, 중앙집권적인 체제를 갖춘 진∙한 때부터는 호적제도를 본격적으로 시행했다.

중국의 영향으로 7세기경부터 우리나라와 일본에서도 호적 제도를 시행했다. 일본에서는 아스카 시대에 호적 제도가 시작되었고, 우리나라에서도 신라 때 호적 제도를 시행하여 그 문서가 일본에서 발견되었다.

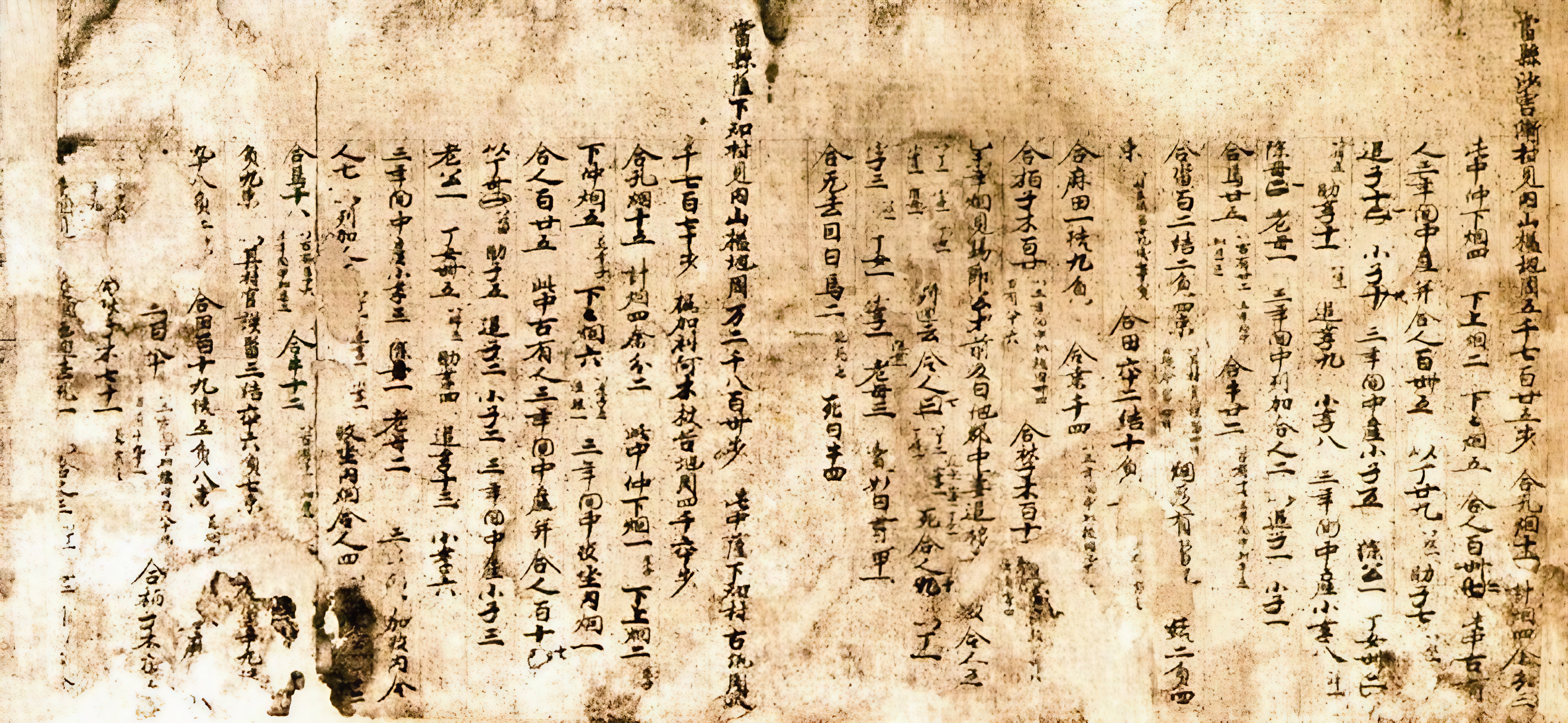

<그림1> 「신라촌락문서(신라장적)」(일본 도다이지 쇼소인 소장)

위의 사진은 1933년에 일본 나라현의 도다이지(東大寺: 동대사) 쇼소인(正倉院: 정창원)에서 발견된 신라시대 지방행정 문서로[1], 「신라장적」, 「신라촌락문서」, 「신라민정문서」, 또는 정창원(쇼소인)에서 발견, 소장하고 있다고 해서 「정창원문서」라고도 불린다.

<그림2> 도다이지(東大寺) 내 쇼소인(正倉院)의 모습(출처: 동북아역사넷)

<쇼소인>은 나라 시대 일본 왕실의 진귀한 물품과 불경 등이 많이 보관되어 있는 일종의 보물창고다. 이곳에 신라에서 만든 것으로 추정되는 『화엄경론제칠질』이라는 두루마리 형태의 불경도 있었는데, 이 불경을 수리하던 중에 두꺼운 표지부분(포심布芯) 안쪽에 덧대어 있던 「신라촌락문서」를 발견했다. 두루마리 불경의 하드 커버를 만들기 위해 폐기한 행정문서를 사용한 것이었다. 이 문서의 작성 시기는 확실하지 않지만, 대체로 통일신라 시대인 695년에 작성된 것으로 추정한다.

이 문서에는 통일신라 시대의 4개 촌락에 대한 각종 정보가 담겨 있는데, 아래 사진을 보면, 앞부분에 촌락 이름이 적혀 있어서 ‘사해점촌(沙害漸村)’이라는 촌락에 대해 작성한 문서임을 알 수 있다.

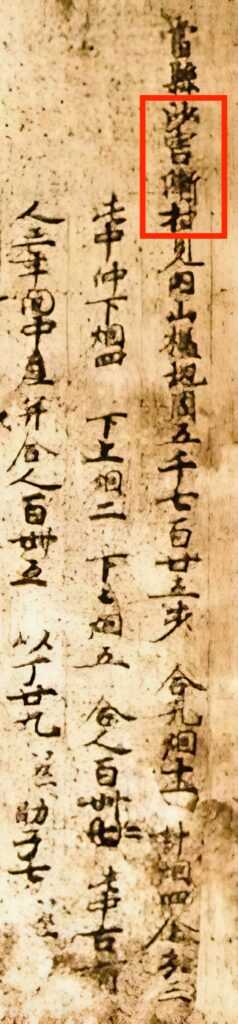

<그림3> 「신라촌락문서(부분)」

촌락 이름 다음에는 마을 영역인 산의 둘레가 5,725보라는 것, 전체 가구수와 등급별 가구수, 총인구수 135명 등 촌락의 주소와 이름, 인구 등이 적혀 있으며, 이 외에도 성별 연령대별 인구수, 농경지의 종류별 면적, 호구, 가축의 종류와 숫자, 전출입 내역 등등 마을에 관한 거의 모든 정보가 상세하게 기록되어 있다.

하지만, 과거에는 현재와 같은 번지수가 없었다. 호적 대장에는 문서를 작성한 행정기관이 자신에게 있는 행정 단위부터 마을 단위인 리(里)나 촌(村)까지만 기록했다. 사진에서 제일 오른쪽 줄 첫 부분 ‘당현 사해점촌(堂縣 沙害漸村)’이라는 글귀는 ‘이 현에 있는 사해점촌’이라는 마을이라는 뜻이다. 사해점촌은 통일신라 당시 서원경(西原京, 현재의 청주)의 한 현(縣)에 속한 마을이었다고 추정된다.

중앙집권적인 행정체계를 갖춘 동아시아의 경우 대부분 주소를 행정단위의 계층적 명칭을 따라 표기했고, 시대마다 명칭은 달랐지만 상위에서 하위로 좁혀가는 방식을 사용했다.

(다음 글에서 계속)

[1] 「신라촌락문서」, 우리역사넷(국사편찬위원회),

https://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?levelId=kc_r100485&code=kc_age_10