[ 대한민국 행정경계 중첩 사례_통계 수치를 중심으로]

이전의 포스팅에서 살펴본 것처럼 하나의 건물 혹은 공동주택 단지가 두 개 이상의 행정구역에 걸쳐 있는 경계주소는 우리나라에 결코 적지 않은 숫자가 다양한 형태로 존재한다.

아파트 단지가 두 개 이상의 동(洞)에 걸쳐 있는 경우도 있고, 아예 두 개 이상의 시군구에 걸쳐 있는 경우도 있다. 심지어 하안주공13단지아파트처럼 서울과 경기 두 개의 광역 행정구역에 걸쳐 있는 경우도 있다. 보라매우성아파트처럼 건물 하나가 두 개의 행정구역(서울시 관악구와 동작구)에 걸쳐 있어서 몇 호 라인이냐에 따라 속하는 구(區)가 달라지는 경우도 있다.

주거용 건물 뿐만 아니라 상업용 건물들, 대학 등등 경계주소는 다양하게 존재한다.

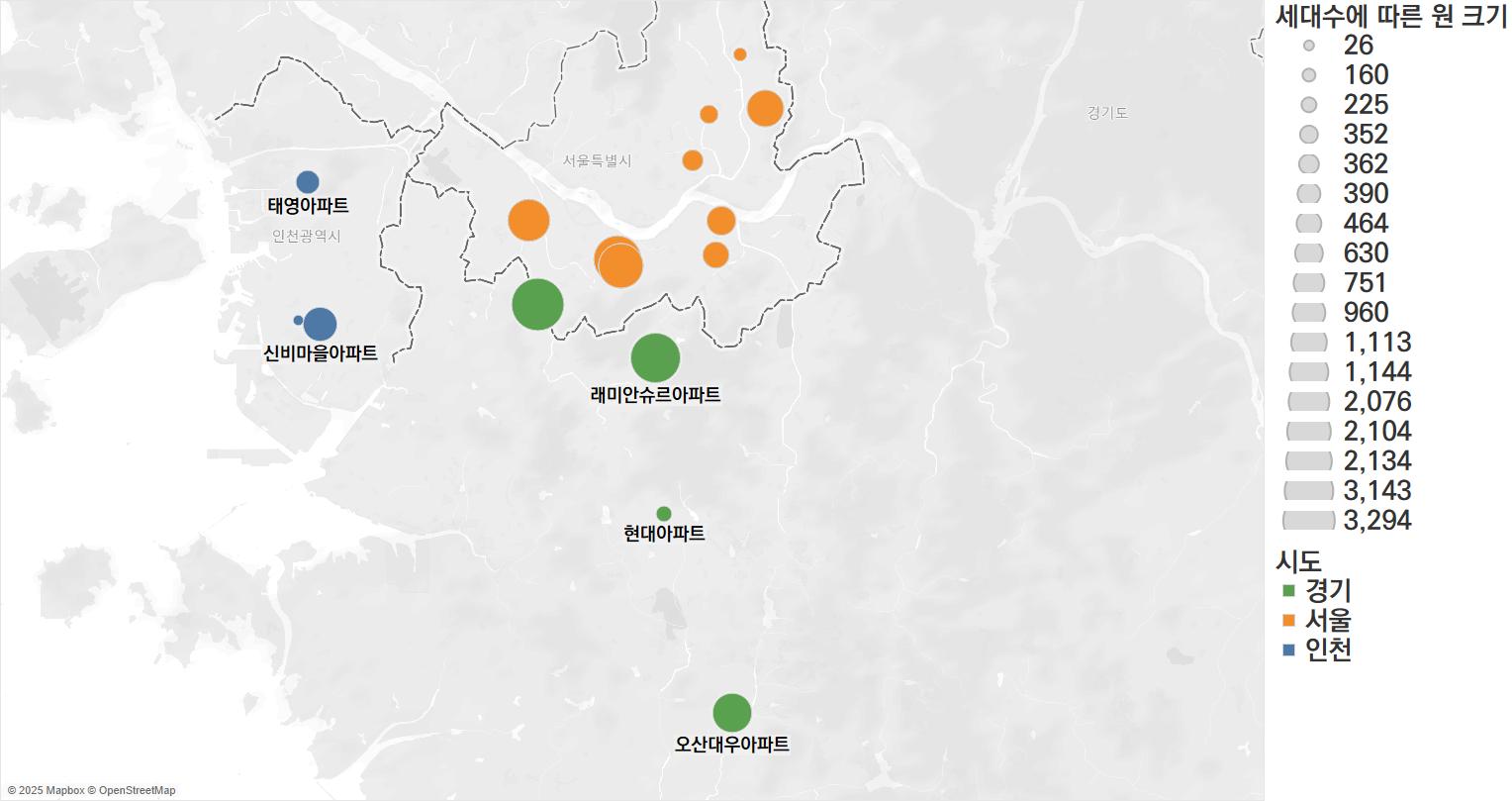

<그림1> 경계주소를 가진 공동주택 단지들(수도권 지역) (made by Tableau)

그렇다면 대한민국 전체적으로 경계주소는 얼마나 될까? 이에 대한 정확한 통계는 아직 없다. 그래서 본사의 공동주택 단지에 관한 데이터를 토대로 경계주소를 찾아봤다.

하나의 단지에 두 개 이상의 주소가 있기 때문에 중복집계를 피하기 위해 대표지번을 기준으로 행정구역에 포함시켜서 집계했다. 아래는 그 조사 결과다. 그런데, 단독 건물이나 상업용 건물은 포함되지 않았기 때문에 실제 수치는 더욱 높을 것이라는 점을 감안해야 한다.

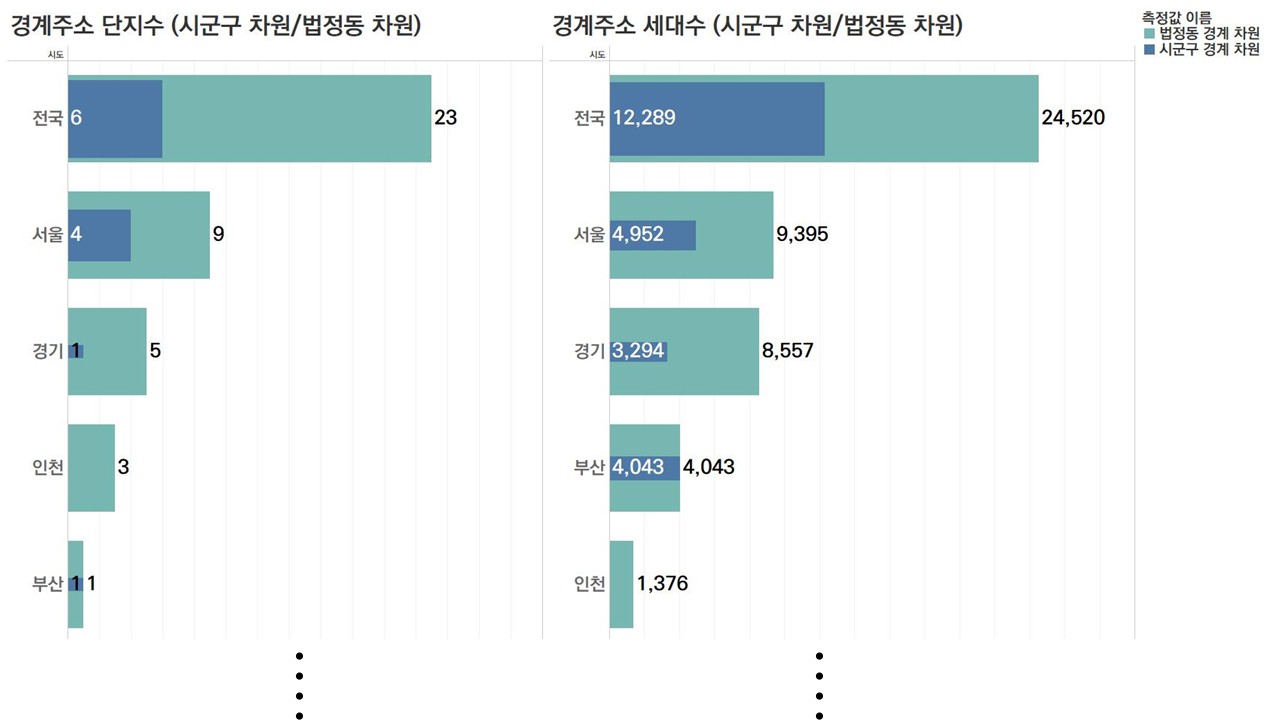

<그림2> 막대그래프로 보는 공동주택단지 경계주소 시도별 현황

위의 막대그래프에서 법정동-시군구는 포함 관계다. 즉, 시군구 차원의 경계주소는 법정동 차원의 경계주소 중에서도 시군구 차원의 경계주소에까지 해당하는 경우다.

전국적으로 23개 단지 293,438 세대가 두 개 이상의 법정동에 걸쳐 있는 경계주소에 해당한다. 그 중 시군구 차원에서도 경계주소에 해당하는 공동주택은 6개 단지 12,289세대다.

특히 눈에 띄는 것은, 대다수의 경우가 서울, 경기, 인천, 즉 수도권에 몰려 있다는 점이다. 경계주소에 해당하는 23개 단지 중 17개가 수도권이다. 단지수로 보면, 약 74%, 세대수로 보면, 약 79%에 해당하는 숫자다.

그 중에는 광역 차원에서 경계주소를 가지는 공동주택 단지도 1개 3,294세대가 있다. 서울시와 경기도 경계에 걸쳐 있으며, 통상 하안주공13단지아파트라 부르는 아파트가 여기에 해당한다. 이 아파트의 1301동부터 1313동까지는 공식주소가 대표지번인 경기도 광명시 하안동이며, 도로명주소 상 명칭도 하안13단지고층주공아파트이다. 그런데, 1314동부터 1420동까지는 같은 단지이지만 서울시 금천구 독산동에 있으며 도로명주소 상 명칭은 주공13단지아파트다.

거주하는 공간은 단일하지만, 두 개의 다른 주소를 가진 곳이다. 그로 인한 생활적인 불편함, 행정적인 불편함, 학군 배정의 불합리와 경제적인 손실 등 경계주소의 문제가 여실히 드러나는 곳 중의 하나다.

이외에도 경계주소에 해당하는 공동주택 단지의 전국적인 현황을 조사해 보니, 부산, 대구, 경북, 경남, 충남, 강원에는 한 개씩의 공동주택 단지가 있고, 나머지 광주, 대전, 울산, 세종, 충북, 전북, 전남, 제주에는 없었다. 이 내용을 표로 정리하면 아래와 같다.

<표1> 전국 공동주택단지 경계주소 현황

경계주소가 서울, 인천, 경기 등 주로 수도권에 존재하는 것은 아마도 수도권의 고밀도 개발, 그리고 급격한 도시 팽창으로 인해서 다른 지역에 비해 행정구역 경계 문제가 빈발하게 발생했음을 시사한다고 할 수 있다.

경계주소 문제가 여전히 많이 존재하는 것은 행정구역의 경계 조정이 선 하나를 어떻게 긋는가의 차원을 넘어서는 문제이기 때문이다. 그 지역의 오랜 역사적인 맥락, 지역 자치단체의 재정적인 문제, 그 지역에서 살아가는 주민들의 일상적인 편의와 재산권 문제까지 매우 복잡하고 민감한 요소들이 얽히고 설켜 있는 것이 엄연한 현실이다.

하지만 복잡하고 어렵다고 해서 손놓고 있을 수만은 없으며, 시급히 해결되어야 할 우리 사회의 문제다.